为深化思政教育实践育人成效,引导青年学生在实地感悟中厚植家国情怀、坚定理想信念,2025年9月25日至26日,兰州财经大学财政与税务学院联合马克思主义学院组织样板党支部财政与税务学院税收学学生第二党支部80余名师生代表前往甘肃省武威市古浪县“八步沙两山实践创新基地”开展“传承治沙精神,践行使命担当”思政教育实践活动,通过沉浸式体验、互动式学习,让思政课堂“活”起来,让治沙精神“融”进来。

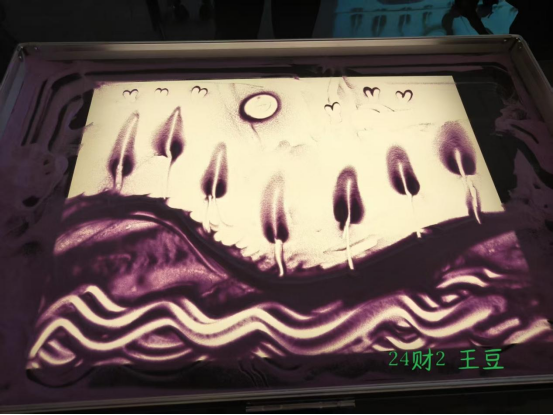

两天的实践活动,充实有趣。活动第一天,通过实践创新基地展厅和八步沙林场场部纪念馆的文字、图片、实物资料,以及习近平总书记治沙点实地观摩八步沙四十余年的治沙成果,倾听治沙故事,并深入六道沟压沙点治沙现场,了解草方格固沙原理,体验草方格制作,让同学们系统了解八步沙林场从“沙进人退”到“绿进沙退”的奋斗历程,深刻感受“六老汉”及后代治沙人不畏艰难、坚守初心的奉献精神。期间同学们还体验了沙画制作,提高活动趣味性的同时,让学生们了解沙子流动的性能,理解治沙的难点和不易。活动第二天,师生们前往习近平总书记视察点富民新村,深入了解当地政府带领群众脱贫致富、建设美丽乡村的生动实践,感受脱贫攻坚与乡村振兴战略带来的深刻变革。通过参观富民一老一幼关爱服务中心与蘑菇日光温室种植大棚,实地感受富民新村在住房、医疗、教育、人均收入等方面的巨大改善,深刻认识到科技在推动农村经济发展、助力乡村振兴中的重要作用,也更加明确了青年一代服务乡村振兴的责任与使命。这些丰富的实践经历,引发了学生很多的思考和感悟。

23级卓越税收班 马博

这趟思政活动,没有空洞的理论说教,却让“坚守”与“奋斗”两个词,实实在在落进了心里。

走进林场创新中心时,最先吸引我的不是墙上的治沙数据,而是展柜里几双磨破的布鞋、一把木柄包浆的铁锹。讲解员说,这是“六老汉”最初治沙时用的工具,那时没有机械,全靠人拉肩扛,在漫天黄沙里一步一步踩出路径。旁边的电子屏循环播放着林场的今昔对比,上世纪80年代的八步沙,是“一年一场风,从春刮到冬”的不毛之地,如今卫星图上,成片的绿色正像涟漪一样向外扩散。数字背后,是三代人接力的坚守。突然就懂了,所谓“治沙精神”,从不是一句口号,而是布鞋磨穿了就换一双,铁锹用坏了就修一修,把“不可能”一点点熬成“可能”的韧劲。

沙画学习的环节,本以为是轻松的体验,直到亲手握着细沙在画板上勾勒。沙子总不听话,刚堆好的“沙丘”一吹就散,想画出梭梭树的轮廓,指尖稍重就塌了。老师笑着说:“治沙比这难多了,我们种第一棵树时,刚埋好根就被沙暴卷走,第二天又重新种,反复十几次才活下来。”我试着放慢动作,一次次调整力道,终于让画面里的“林场”有了模样。那一刻突然明白,治沙和画沙画一样,都需要耐心——急不得,也躁不得,得顺着自然的性子,一点点“磨”出结果。

随后走进林场深处,才算真正见识了“绿色奇迹”。脚下的沙路铺着麦草方格,踩上去软软的,讲解员说这是“固沙神器”,能把流动的沙子“锁”住。放眼望去,梭梭、花棒、沙棘密密麻麻,风穿过树林时,少了往日的呼啸,多了枝叶的沙沙声。走到“六老汉”纪念碑前,碑上的照片里,老人们皮肤黝黑,笑容却格外明亮。同行的同学说:“他们当年要是怕苦,转身就能回村子,可偏偏选择了最累的路。”是啊,人生有很多选择,有人选平坦的捷径,有人却选了“向沙宣战”的险路——这份“明知不可为而为之”的勇气,比任何风景都更让人震撼。

最难忘的是种草治沙体验。我们跟着林场工人学习栽种梭梭苗,先在沙地上挖一个半米深的坑,把苗放进去,再用湿沙把根埋紧,最后在周围扎上麦草方格。看似简单的步骤,做起来却满头大汗。沙子烫得手发疼,风里的沙粒往眼睛里钻,没一会儿就口干舌燥。我种到第三棵时,腰已经直不起来,抬头看见工人师傅动作麻利地栽着,额头上的汗滴进沙子里,瞬间就没了痕迹。师傅说:“我们每天要种几百棵,春天风沙大,脸吹得脱皮是常事,但看着苗活了,就觉得值。”那一刻,我手里的铁锹突然变沉了——以前总在课本里读“劳动最光荣”,直到亲身体验才懂,每一份“光荣”背后,都是咬牙坚持的汗水,是“把苦日子过甜”的踏实。

离开林场时,夕阳把树林染成了金色。回头望,我们种下的梭梭苗在暮色里站成了小小的队列。这趟行程,没有记住太多华丽的辞藻,却记住了布鞋的温度、沙粒的质感、汗水的咸涩,更记住了,真正的精神传承,从不是坐在教室里听来的,而是走进实践里,用眼睛看、用手做、用心感受来的。未来再遇到难走的路,我会想起八步沙的风,想起那些在沙地里种下希望的人——他们能让沙漠变绿洲,我们也能在自己的领域里,一点点“种”出属于自己的风景。

23级卓越税收班 武瑞鹏

抵达八步沙两山实践创新基地的第一天下午,我们体验了沙画创作。细沙从指缝流泻,瞬息万变的图案让我想到,这片土地曾经的命运是否也如这流沙般难以把握?

然而,随后的见闻给出了坚定的答案。站在六年前总书记踏足的土地上,我几乎无法相信这里曾是黄沙肆虐之地。昔日的沙地已披上绿装,风吹草低,绿意盎然。登上瞭望塔远眺,治沙人用血汗浇灌出的网格状草方格如巨大的棋盘向天际延伸,方格内庄稼茁壮,绿浪翻滚。而当我亲手将麦草压入沙中,制作固沙的草方格时,粗糙的沙粒磨过指尖,我才真切体会到这每一寸绿色背后,是无数治沙人怎样艰苦卓绝的坚守。

第二天的富民新村之行,让我看到了治沙的更深层意义。崭新的民居整齐排列,富民完全小学里书声琅琅,老幼关爱中心内其乐融融。更令人惊喜的是现代化的蔬菜大棚和无土栽培企业——它们不仅是科技的展示,更是生态产业化的重要实践。在这里,生态治理的成果已转化为实实在在的民生福祉,村民们不再背井离乡,而是在家门口拥抱绿色发展的新机遇。

站在草方格围护的沙丘上,我忽然明白,八步沙的故事不仅是一部治沙史,更是一部发展观的生动教科书。从“沙进人退”到“绿进沙退”,再到“人沙和谐”,这条路印证了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。每一株固沙的草木,每一个绽放的笑脸,都在诉说着:保护生态就是保护生产力,改善生态就是发展生产力。

这片曾经的荒漠,如今正以其蓬勃生机告诉我们,中国的未来,必是一条人与自然和谐共生的现代化道路。而我们青年一代,也当如这草方格中的麦草,扎根祖国大地,用奋斗的青春,为这幅绿色画卷添上属于我们这一代人的笔触。

24级税收2班 王文云

当指尖触到被烈日烤得发烫的麦草,我才真正走进了八步沙“六老汉”的治沙故事。在治沙队员指导下,我们弯腰在沙丘上重复“铺草、埋沙、踩实”的动作——看似简单的草方格,要让麦草横竖对齐、埋入沙层三分之一才防得住风,没一会儿手心就磨出了水泡,汗水顺着脸颊滴进沙里,瞬间没了踪影。

风裹着沙粒打在脸上,耳边是治沙人“一代人治沙,三代人接力”的讲述。望着远处从沙窝子里“抢”出来的防护林,再看脚下刚扎好的草方格,我突然懂得,所谓“愚公移山”的精神,正是把“不可能”拆成一个个“再坚持会儿”的日常。这堂在沙地里的思政课,没有课本却字字千钧。治沙是,做人做事亦是,唯有把根扎深、脚步踩实,才能在风雨里站得住、行得远。这份在风沙中收获的感悟,比任何说教都更让我明白“坚守”与“担当”的分量。

24级税收4班 郭旭成

经过武威古浪一行,我走过了八步林沙场,看过了通过几代人的努力将沙漠变成城市、绿洲的壮举,也从高塔上俯视全林见到了不一样的风景,通过观光车和讲解员的引导我见到了我没有见过的植被,也初步了解了这些植被,在负责人的讲解中,我印象最深的是沙场的环保举措,冲洗砂石的水循环系统,让废水零排放;作业区周边种植的防护林,有效隔绝了扬尘。这让我明白,资源开发与生态保护并非对立,而是能通过科学规划实现共赢。

之后我们又去到了沙漠体验草方格的制作,通过水稻杆进行固水,在以前经济低迷、漫天风沙的情况下将沙漠一点一点变成绿洲、城市的过程,让我心生一种崇高的敬畏之行,对先辈的智慧和坚持感到由衷的敬佩。

此行让我深知,生态保护从不是空谈,作为青年,我们要传承这份坚韧,以行动守护绿水青山,让治沙精神在新时代绽放更亮光芒。

24级税收1班 刘旭冉

踏入八步沙,黄沙与绿洲的界限如此分明,仿佛一部无声的史诗。两天行程,从林场到新村,我的心灵被深深震撼。六老汉“白发换绿洲”的壮举,已不仅是故事,而是一种直击灵魂的精神力量。

亲手扎下草方格时,我才真正体会到治沙的艰辛。每一个方格都是与风沙的搏斗,是信念对自然的温柔征服。这不仅是治沙技术,更是一种人生哲学——以点滴坚持,构筑生命防线。当日的疲惫,让我对“困难面前不低头”的八步沙精神有了刻骨铭心的理解。

第二日走进富民新村,我看到了另一种形式的“治沙”——脱贫攻坚。同样的坚韧,同样的奋斗,只是战场从荒漠转向贫困。这片土地的人民,用双手创造了属于自己的绿洲。

作为新时代青年,八步沙之行让我明白,每一代人都有自己的长征。六老汉在沙漠中种下的是树,更是精神的种子。这粒种子已在我心中生根——无论未来面对何种“沙漠”,我都将带着这份精神力量,扎下属于我们这一代人的“草方格”。

22级财政2班 孙瑞英

压沙,远非我想象中简单的“种草”。它有一套严谨的科学方法,先在沙地上划出网格线,然后用铁锹挖出深深的沟壑,再将麦草均匀地铺在沟中,最后用沙将草方格牢牢压住,形成一个个一米见方的“草格子”。看似简单的动作,重复起来却异常艰辛。一锹沙土看似不重,但重复成百上千次,是对体力和意志的双重考验。然而,当我们看着身后由自己亲手铺设出的一片整齐的草方格时,一种难以言喻的成就感油然而生。这每一个草方格,都是一个微型的生态系统,它能有效阻挡风沙,涵养水分,为后续种植梭梭、花棒等沙生植物打下坚实的基础。我深刻体会到,八步沙的绿色奇迹,不是凭空而来,正是由这亿万个草方格,由一代代治沙人用汗水,甚至生命,一寸一寸“绣”出来的。

离开八步沙时,回望那片在夕阳下泛着金光的绿洲,我心潮难平。这次体验让我对“绿水青山就是金山银山”有了最直观、最深刻的理解。生态文明建设,不是一个遥远的口号,它需要我们每一个人付诸行动。对于我们普通人而言,或许无法像八步沙英雄群体那样常年奋战在治沙一线,但我们可以从身边小事做起,节约每一张纸、每一度电,减少一次性用品的使用,积极参与植树造林活动,将环保理念融入日常生活。更重要的是,我们要将八步沙精神内化于心——那种面对困难不屈不挠的韧劲,那种为长远利益而艰苦奋斗的品格,那种“功成不必在我,功成必定有我”的胸怀。

八步沙之行,让我看到,沙漠可以不是生命的禁区,而是希望的原野。那一抹倔强的绿色,是信念的颜色,是奋斗的颜色,也是未来的颜色。它告诉我们,再微小的力量,只要坚持,就能汇聚成改变世界的伟力。我将带着这份沉甸甸的收获,努力做一名绿色生活的践行者和八步沙精神的传播者,为守护我们共同的地球家园,贡献自己的一份光和热。

23级财政3班 王鸣敏

走进八步沙林场,脚下的每一寸土地都在诉说着一场跨越三代人的“人沙之战”。曾经“风吹石头跑,地上不长草”的荒漠,如今已是柠条、花棒丛生的绿洲,这抹绿,是六老汉和他们的后代用半世纪光阴浇灌出的奇迹。

在治沙展览馆里,一张泛黄的照片让我驻足。第一代治沙人穿着补丁摞补丁的衣服,跪在沙丘上栽树苗,身后是望不到边的黄沙。讲解员说,那时没有机械,全靠手挖肩扛,树苗种下去十棵能活一棵就算幸运。可他们偏不信邪,今天被风沙埋了,明天就扒开沙子重新种,这一片种不活,就换个地方接着试。

最让我动容的是第三代治沙人郭玺的故事。大学毕业后,他放弃城市的工作回到林场,接过爷爷的铁锹。他用无人机巡林、用科学方法育苗,让治沙效率翻了几番。当被问起为何回来,他笑着说:“爷爷种的树都成材了,我得守好这片绿。”

离开时,夕阳洒在成片的林带上,沙粒被牢牢锁在植被下。八步沙的故事哪里是治沙,分明是中国人“愚公移山”精神的当代注脚——只要认准一件事,一代接着一代干,再难的坎也能迈过去。

22级财政2班 彭小桐

烈日炙烤下的八步沙,让我读懂了“困难面前不低头,敢把沙漠变绿洲”的深意。在林场技术员指导下,我们躬身学习草方格压沙技术,划线开沟、铺草填沙,1.5米见方的格子里,每根麦草都要深深嵌入沙层。汗水浸透衣衫时才明白,“一棵树,一把草,压住沙子防风掏”的经验背后是无数次弯腰劳作。

走进治沙纪念馆,泛黄的铁锹与手绘地图无声诉说着三代人的坚守。第三代治沙人“死去的树比活着的多,但活着的每一棵都是命根子”的讲述,让我震撼不已。如今眼前的梭梭林与远处的祁连雪山相映,林草覆盖率已从3%飙升至70%以上,这是最生动的生态教材。

这次体验让我懂得,生态文明建设从来不是空话。作为青年学子,我们当以治沙人精神为指引,将专业所学化为实干力量,在守护绿水青山的路上接续奋斗。

22级财政1班 邓文静

走进八步沙林场,脚下的绿意与远处的沙丘形成鲜明对比,让我对“治沙精神”有了真切的感知。室外游览时,听着讲解员讲述三代人扎根荒漠、用双手筑起绿色屏障的故事,看着曾经的“死亡之海”如今长满梭梭和沙棘,我才明白每一片绿都浸透着坚守与汗水。室内展览里,泛黄的老照片、磨破的铁锹、记录治沙数据的笔记本,将八步沙人“一茬接着一茬干”的韧劲具象化,比课本里的文字更有冲击力。沙画体验时,我试着勾勒林场的轮廓,指尖的细沙让我想起治沙人播撒草籽的场景;蘑菇棚里鲜嫩的菌菇,则展现出治沙与致富结合的新希望。

这次参观不是简单的“看风景”,而是一次精神洗礼。作为财政学专业学生,我更懂得生态保护背后的民生价值,未来也会带着这份“扎根实干”的信念,学好专业知识,为社会发展贡献力量。

22级财政1班 王宇淇

站在古浪的沙丘上,手持铁锹用力将铺平的麦草压进沙土的那一刻,我忽然理解了什么叫“坚守”。我的家乡酒泉也有着相似的无垠与苍茫,八步沙让我看到了这片土地上最动人的可能。

六老汉的故事不是写在书里的传奇,而是用一生踩出的脚印。三十八年,三代人,他们面对的何止是风沙,更是时间无情的消磨。可他们选择了最笨拙也最伟大的方式——用白发换绿意,用脊背抵风沙。在纪念馆里,那些磨秃的铁锹、泛黄的照片无声诉说着:这世上真有比生命更长的承诺。

亲手将枯草编成方格,我才发现治沙的每一步都如此具体。风吹过脸颊,沙粒打在手上,这一刻,我不再是参观者,而是与这片土地建立了真实的联结。在富民新村,老人们在下棋,孩子们在嬉戏,那些明亮的房屋、整齐的温室,都是沙漠退却后生长出的希望。

做沙画时,细沙从指缝流过,像时间,也像生命。我忽然明白,八步沙人教会我们的,不是如何征服自然,而是如何与万物共生。他们选择了最艰难却最有价值的路——不是逃离贫瘠,而是让贫瘠变得丰饶。

这片土地依然沉默,但每一片新绿都在说话。当我离开时带走的不是沙粒,而是一粒精神的种子——关于选择,关于坚持,关于一个人如何成为一座丰碑。

22级税收2班 张蓉蓉

在八步沙林场的参观学习中,我们深切领悟到“困难面前不低头,敢把沙漠变绿洲”的治沙精神内涵。

走进治沙现场,我们首先见到的是纵横交错的草方格。这些用麦草扎成的方格,在沙漠中像一个个坚固的堡垒,牢牢锁住流动的沙丘。当我们亲手拿起麦草,弯腰、铺草、压实,才真正体会到其中的不易——滚烫的沙子钻进袖口,汗水顺着脸颊滑落,仅仅十几分钟,手臂便已酸痛。很难想象,几十年前,“六老汉”就是凭着这样一双手、一把锹,在荒无人烟的沙漠里,日复一日地与风沙搏斗,这些草方格不仅是治沙的工具,更是他们用坚韧与智慧凝结的勋章。

在沙画体验区,我们以沙为墨、以板为纸,亲手勾勒出绿洲图景。当细碎的黄沙在指尖流淌,从荒芜的沙丘逐渐变成郁郁葱葱的树林、波光粼粼的水塘,我们直观地感受到了从沙海到绿洲的蜕变之美,也更懂这份“变沙为宝”背后的坚守。而林场的生态大棚里,蓬勃生长的平菇、更是让我们眼前一亮——治沙人不仅要锁住黄沙,更要探索生态与经济共赢的道路,让沙漠真正成为能孕育希望的土地。

听着“六老汉”三代人扎根荒漠、接力治沙的故事,看着领袖对治沙工作关怀的影像资料,我深刻明白,治沙精神从来不是一句口号,而是“一代接着一代干”的坚守,是“敢闯敢试敢创新”的担当。作为新时代青年,我会把治沙精神融入学习与生活,直面挑战、勇担使命,用实际行动为生态文明建设、为社会发展注入青春动能。

23级财政3班 许天瑞

参加武威市古浪县八步沙林场压沙体验思政课后,我深受震撼与洗礼。亲手拿起工具压沙时,才真切体会到“六老汉”三代人治沙的艰辛——滚烫沙粒磨破手套,反复堆砌的草方格需精准对齐,稍有不慎便会被风沙吹散,这让我对“誓把荒漠变绿洲”的誓言有了更深理解。

他们用数十年坚守,在荒漠中筑起绿色屏障,不仅改善了生态,更诠释了艰苦奋斗、无私奉献的精神。对比当下,我以往面对困难时的退缩显得渺小。今后,我会将这份治沙精神融入学习与工作,以“钉钉子”态度攻克难题,用实际行动传承绿色使命,为社会发展贡献自己的力量。

23级财政1班 赵调霞

八步沙林场,这里曾是风沙肆虐的荒漠,如今却绿意盎然。郭喜等现代治沙人,每天辛勤灌溉浇水,皮肤黝黑、身形瘦弱,却始终坚守岗位,让我感受到了治沙工作的艰辛与不易。我们还前往习总书记去过的压沙点,亲自体验了压沙过程。尽管天气炎热,但大家都干得十分卖力,看着自己亲手压出的田字格,心中充满了成就感。这让我深刻体会到了治沙成果的来之不易,也更加坚定了我保护环境的决心。

随后,我们参观了富民新村。这里公共设施完善,老幼活动中心里欢声笑语不断,产业园中的蘑菇等作物长势良好。在政府的大力扶持下,村民们的生活水平显著提高,幸福指数节节攀升。这让我看到了生态治理与乡村振兴相结合的美好前景。

两天的实践活动虽短暂,但八步沙的治沙精神和富民新村的发展成果,将永远留在我的心中。我将以“六老汉”为榜样,在今后的学习和生活中,勇于面对困难,积极投身到保护环境、建设美好家园的行动中去。

23级卓越税收班 谭瑞

干涸的流沙不仅孕育了生命,更蕴藏了宝贵的精神。一代人又一代人的心血与汗水,随着时间流逝、隐藏。留在黄沙之地这脚印被掩埋、铁锹耕耘过的沙地长出了绿色的生命,如今大漠不再是“‘黄’云压城城欲摧”的世界末日般的景象。看着一张张照片,这些历历在目的场景,将我的思绪,拉回那个恶劣压抑的环境,“老汉们”顶着骄阳,披星戴月,与威胁生命的风沙作抗争,据讲解人介绍,六老汉中只有张润元老先生还健在,其余先辈已相继逝去。如今,第三代治沙人已发展到利用草方格的方式固沙。

八步沙富民新村在甘肃古浪县黄花滩,是生态移民扶贫项目的成果。2012年起,南部山区村民搬至此,新村设施全,村民发展种养产业致富,还传承着“六老汉”治沙的新时代愚公精神。八步沙村的老人们,眼中虽有不甘却满是释然,他们犹如开荒的拓荒人,像是旧世纪的摆渡人,在国家的支持下默默传承着八步沙六老汉的精神。

八步沙是艰难奋斗品质的精神养料,游八步沙让我体会到了这里人民的艰辛不易,沙漠变绿洲,是我们每个人的梦想,更是告诉我们要以先辈事迹启迪自身,献出自己的微薄之力。

23级税收2班 马会巧

走进富民新村,我仿佛置身于一个充满希望与活力的新世界。整齐的房屋、宽敞的道路、完善的设施,处处彰显着现代乡村的繁荣与生机。村民们脸上洋溢着幸福的笑容,诉说着搬迁后的美好生活。富民新村是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的成功典范,它见证了党和政府对人民的关怀,也展现了人民群众在党的领导下,通过自身努力创造美好生活的强大力量。

此行让我明白,八步沙的绿是坚守的底色,富民新村的富是奋斗的果实。从治沙精神到振兴实践,这份接续奋斗的力量,正是美好生活的源泉。

24级财政2班 夏婷

走进食用菌基地,湿润空气驱散燥热,技术员捏着鲜嫩香菇说:“以前只长沙蒿,现在菌菇产业让农户年均增收两万多。”产销链图上“生态优先”的标注,让我读懂“绿水青山”与“金山银山”的共生智慧。规划馆里,磨破的帆布水袋、泛黄的治沙日记格外打动人,“六老汉”张润元的笔记写着“慢慢来,沙总会退的”,老照片里的零星树苗与如今沙盘上的新村对比,藏着岁月沉淀的坚守。

沙画体验时,指尖漏沙的笨拙让我想起治沙人的不易;下午的压沙实践更让人难忘。我们跟着技术员划方格、铺麦草,铁锹斜插沙层埋住三分之一麦草,烈日下汗水滴进沙地瞬间蒸发。老护林员帮我调整姿势:“治沙急不得,得找对方法。”看着他们湿透的后背,才知每片绿都浸着艰辛。

夕阳下,亲手筑的麦草方格像沙地铠甲,梭梭苗扎下嫩根。风再吹,沙粒被拦住。这堂刻在沙地里的思政课让我明白,生态文明不是口号,是治沙人用坚守与实干,在荒漠里种出的希望与担当。

24级财政2班 唐嘉乐乐

踏入八步沙的那一刻,猎风仍在耳畔呼啸,可漫地黄沙却已悄然退去。望着眼前郁郁葱葱的林海,很难想象这里曾是“风吹石头跑,地上不长草”的荒漠。“六老汉”三代人五十余载的治沙故事,在这片土地上化作了棵棵梭梭、片片柠条,深深震撼了我。

他们扛着铁锹、背着树苗,在荒漠里踏出一道道脚印。春天,在刺骨的风沙中栽下苗木;夏天,顶着烈日给幼苗浇水;秋天,仔细查看每一株植被的长势;冬天,在风雪里守护林场的安全。麦草方格在他们手中被精心铺就,一个个方格如同荒漠的铠甲,牢牢锁住了流沙的肆虐。从第一代治沙人立下“治不住沙,就让沙埋了我”的誓言,到第二代、第三代人接过治沙的接力棒,他们把种树治沙从谋生的手段,变成了一项传承的事业、一种不朽的精神。

站在连绵的沙丘顶端,我俯身触摸着沙地上那微小却坚韧的植物根系,忽然明白治沙从不是一句喊得出声响的豪言。每一道沙障的设置,都经过了反复的科学测算;每一棵苗木的成活,都凝聚着无数个日夜的精心呵护。这里的一草一木,都是治沙人耐心与科学的结晶。这让我深刻意识到,生态保护从来不是空喊的口号,它是治沙人在荒漠里的默默坚守,也是我们每个人在日常生活中对每一滴水、每一片绿的珍视与守护。

离开八步沙时,夕阳给林海镀上了一层金色。我知道,这份“愚公移山”般的治沙精神,不仅要留在这片林场,更要被我们带回工作和生活的每一个角落。从日常节约用纸、随手关灯,到生活中践行垃圾分类、绿色出行,我们都可以成为生态文明的守护者,用实际行动为绿水青山筑牢防线,让这份荒漠变林海的奇迹,在更多地方延续。

24级税收4班 薛泽阳

参与武威市八部沙林场压沙劳动,是一次深刻的精神洗礼与劳动实践。握着铁锹将麦草埋入沙层,弯腰扎设草方格时,汗水顺着脸颊滴进沙土里,我才真正体会到“治沙六老汉”当年与风沙抗争的艰辛——在荒无人烟的沙漠中,他们用最原始的工具,一锹一捆地为黄沙“锁边”,这不仅是体力的付出,更是信念的坚守。

劳动中,林场技术员教我们辨别沙生植物的生长习性,指导我们规范铺设草方格,确保其能有效固定流沙。当看到自己参与扎设的草方格整齐排列在沙丘上,身边刚栽种的梭梭苗挺立在沙地里时,一种成就感油然而生。这次活动让我明白,劳动不是简单的体力消耗,而是与自然对话、传承精神的过程。它让我学会敬畏自然、尊重劳动,更懂得唯有脚踏实地、坚持不懈,才能在看似不可能的挑战中创造奇迹。

24级税收1班 罗永兰

踏足八步沙林场,目之所及的绿洲与脚下的沙土形成强烈对比,这是对“六老汉”三代人治沙精神最生动的注解。

听着治沙人讲述“一棵树苗要浇十遍水”的坚守,看着展览馆里磨破的铁锹、褪色的草帽,我真切体会到“绿水青山就是金山银山”不是一句口号,而是用数十年光阴、千万滴汗水浇灌出的实践成果。他们与荒漠博弈,在死亡之海播撒希望,用凡人之力创造了生态奇迹。

这场活动让我明白,思政课从不在书本里,而在这片被改造的土地上。作为新时代青年,我们不必人人去治沙,但“扎根大地、坚韧不拔”的治沙精神,应成为我们攻克难题、担当使命的精神养分。这份坚守,远比任何说教都更震撼人心。

24级税收1班 吕辅凤

在武威市古浪县八步沙林场的压沙体验思政课活动中,我深切感受到了“六老汉”三代人治沙造林的坚守与担当。

走进八步沙林场展览馆,看着治沙先辈们手持铁锹、怀抱麦草的身影,听着他们与黄沙抗争的故事,我对“困难面前不低头,敢把沙漠变绿洲”的精神有了直观认识。沙画里那一个个压沙的图案,生动展现了麦草方格压沙法的智慧,当我亲自拿起工具参与压沙时,才明白这看似简单的劳作背后,是无数治沙人日复一日的艰辛付出。

如今的古浪县,早已不是黄沙漫天的模样。居民生活娱乐日益多元化,闲暇时可到场地下象棋、打乒乓、跳舞等,参与文化活动;农业发展也颇具特色,大棚种植的平菇长势喜人,既丰富了农产品种类,又带动了当地就业增收。

八步沙的黄沙渐退、绿意渐浓,让我懂得,生态文明建设不仅需要愚公移山的毅力,更需要创新发展的思路。作为新时代青年,我们应传承八步沙精神,在各自领域攻坚克难,为建设美丽中国贡献青春力量。

甘公网安备 62010202002149号

甘公网安备 62010202002149号